Vortrag von Dr. Wolf Schmidt anlässlich des Europäischen Tages der Stiftungen am 1. Oktober 2018 bei der Stiftung Mecklenburg im Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin

Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer geistigen Expedition in ein unbekanntes Territorium. Es beginnt circa 10 km entfernt von hier, umfasst den größten Teil Deutschlands, und die Mehrheit der Deutschen wohnt dort. Es geht um das, was man in der Verwaltungssprache den „ländlichen Raum“ nennt.

Dieser Raum hat trotz seiner Flächen- und Bevölkerungsstärke nur eine schwache Stimme im öffentlichen Diskurs. So eignet er sich hervorragend als Projektionsfläche für alle möglichen urbanen Fantasien über das Fremde. Das fremde Verlockende ebenso wie das fremde Bedrohliche.

Zwei Beispiele:

Kürzlich war ich bei einer Konferenz der Kulturstiftung des Bundes in Halle an der Saale. Es ging um Kultur in ländlichen Räumen. Begrüßt wurden die Teilnehmer mit dem frisch erschienenen Magazin der Stiftung.

Darin schreibt der Historiker Valentin Groebner: „Das Land ist kein Ort, sondern ein innerer Zustand, die Sehnsucht nach Rückkehr in eine Vergangenheit, in der alles vermeintlich authentisch war.“ Wenn vom Land und Landleben die Rede sei, gehe es nicht um konkrete Lebens- und Arbeitsverhältnisse, sondern um Bilder. „Der Begriff vom ‚Land‘, der in Deutschland so zuverlässig Imaginationen von gut möblierten Herrensitzen und glücklichen Kühen, Deichkaten und Lederhosen, rotwangigen Bauernfamilien und Streuobstwiesen hervorzurufen vermag, ist deswegen eine Bedürfnisanstalt für kollektive Träume von der eigenen Herkunft.“

Das ist die Sichtweise der Ideologiekritik. Hier geht es nicht um die Wirklichkeit des Landlebens heute, sondern wie Städter über das Land denken. Da werden die Heile-Welt-Klischees vom Land entlarvt.

Häufig werden ebenfalls von Städtern die Gegenklischees geboten: das Land als Resterampe der materiell und geistig Abgehängten, das Dunkeldeutschland. Die Soziologie-Professorin Claudia Neu, stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrats „Ländliche Entwicklung“ beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat dafür einen eingängigen Begriff: „braunes Bullerbü“.

Meine Damen und Herren,

als jemand, der seit acht Jahren auf dem Land lebt, fühle ich mich weder in einem Freilichtmuseum als Bedürfnisanstalt für Identitätssuche noch in einem braunen Bullerbü.

Ich möchte Ihnen eine andere Lesefrucht aus der „Frankfurter Allgemeinen“ von der vorigen Woche zumuten. Da gibt es ein Interview mit Professor Joachim Ragnitz vom meinungsführenden Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung.

Im Interview formuliert er: „Als Ökonom sage ich: Manche Dörfer sollten wir besser schließen und die Menschen zu einem Umzug in die Zentren bewegen. Von einem Politiker wird man das natürlich nie hören. Die versprechen lieber schnelles Internet für alle.“

Auf die Interviewer-Frage „Was tun, wenn Menschen ihre Heimat partout nicht verlassen wollen?“ antwortet Ragnitz: „Gegenfrage: Gibt es ein Recht auf Heimat? Die Politik sollte den Menschen gegenüber ehrlich sein. Bei insgesamt stark schrumpfender Bevölkerung kann sie nicht jedes Dorf aufrechterhalten. Natürlich können dort weiter Menschen wohnen, aber dann eben ohne Internet, ohne Busanbindung und mit dem Risiko, dass die Feuerwehr im Notfall eine halbe Stunde braucht bis sie dort ist.“

Wie denkt Stadt über Land – das ist ein weites und manchmal deprimierendes Feld.

Aber was ist eigentlich Land? Ländlicher Raum, das ist offenbar Landwirtschaft. Das sieht man sofort , wenn man die Stadt verlässt und die Shopping Malls und Logistikzentren passiert hat: Felder, Wiesen, Wälder.

Aber da beginnt das erste Missverständnis. Was landschaftlich eindeutig ist – Agrarproduktion – hat keine gesellschaftliche Entsprechung mehr. Ganz einfach in Zahlen: Bei meiner Geburt 1952 waren in Deutschland 25 von 100 Beschäftigen in der Landwirtschaft beschäftigt. Heute sind es noch 1,5 von 100.

Mecklenburg-Vorpommern gilt als klassisches Agrarland. Aber wissen Sie, wieviel Menschen hier sozialversicherungspflichtig in Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft tätig sind? Es sind 16.000 von 1,6 Mio. Einwohnern, also 1 Prozent. Bei mir auf dem Dorf mit rund 250 Einwohnern waren zur Wende fast alle irgendwie in der Landwirtschaft tätig, heute gerade noch eine Handvoll.

Das Rätsel lautet: Was treibt die Mehrheit der Bevölkerung in ländlichen Räumen?

Schauen wir in die „Landlust“, die erfolgreichste deutsche Zeitschrift – mit mehr Auflage als Spiegel, Stern oder Focus. Da scheint der Befund klar. Menschen auf dem Lande ergehen sich hauptsächlich in kleinen Dekorationsarbeiten, Kochen und Backen sowie möglichst sauberer ordentlicher Gartenpflege. Und das ganz individuell. Erwerbsleben und gesellschaftliche Aktivitäten scheinen keine Bedeutung zu haben.

Landlust wird von Städtern gelesen.

In einem sind sich Städter und Landbewohner relativ einig: Auf dem Land lebt man besser. Diese Einigkeit gab es nicht immer .

Das „Institut für Demoskopie Allensbach“ fragt seit über einem halben Jahrhundert, ob die Menschen in der Stadt oder auf dem Land „mehr vom Leben haben“. 1956 hielten 54 Prozent die Stadt für den besseren Ort, 1977 noch 39 Prozent und 2014 nur noch 21 Prozent. 40 Prozent dagegen meinten, auf dem Lande sei man glücklicher. Das Land wurde von allen Befragten – ob in Groß- oder Kleinstädten oder auf dem Lande – bevorzugt.

Hat das Besser auf dem Lande etwas mit Nostalgie zu tun? Irgendwie wohl, aber auch nicht ganz eindeutig.

Was ist Nostalgie? Eingeführt wurde der Begriff 1688, als Johannes Hofer damit das krankmachende Heimweh von Schweizer Söldnern beschrieb. Heute sehen wir Nostalgie mehr als wehmütige Hinwendung zu alten Zeiten.

Es war solch ein Impuls, der 1973 zur Gründung der Stiftung Mecklenburg aus der damaligen Landsmannschaft der Mecklenburger in Westdeutschland führte. Am Anfang stand das Zusammentragen von Erinnerungsstücken, die man bei der Flucht 1945 oder später retten konnte. Das war die Erinnerung an das Verlorene und Unwiederbringliche – festgemacht an Gemälden und Möbeln, Fotos und Trophäen, Büchern und tausend Überresten des Gestern.

Ich habe diese Stimmung in meiner Kindheit und Jugend selbst erlebt: Wir kommen aus Mecklenburg, wo Milch und Honig fließen, das ist unser zu Hause und nicht Wuppertal, wo wir lebten. Und ich habe diese Stimmung und den ganzen Antikommunismus, der damit einherging, ab meinem 16. Lebensjahr 1968 gehasst.

Mittlerweile ist die Sammlung der Stiftung Mecklenburg von Ratzeburg hier nach Schwerin gezogen. Und ich engagiere mich für Mecklenburg, von dem ich lange nichts wissen wollte. An die Stelle einer lähmend rückwärtsgewandten Nostalgie sind die Herausforderungen des Gestaltens getreten.

Nostalgie als individueller Rückblick auf das eigene Leben und das der Angehörigen befällt wohl jeden früher oder später mal.

Nostalgie hat aber auch etwas mit kollektivem Zeitgeist zu tun. Festmachen lässt er sich z.B. an dem, was für jeden sichtbar in der Gegend herumsteht: die Baukultur.

Schauen wir unsere Städte – besonders die Großstädte – an, erleben wir zwei gegenläufige Trends. Auf der einen Seite die monotonen Glaskästen, die der Moderne eine harte und kalte Ausstrahlung geben. Das reimt sich auf die Kälte der Bilanzzahlen.

Gleichzeitig wachsen in einer anachronistischen Parallelwelt die historischen Quartiere. Damit meine ich nicht die Erhaltung von historischer Bausubstanz, die ja erfreulich ist. Es geht um die Neuschaffung von Geschichte.

Nehmen Sie das Berliner Stadtschloss, das die SED 1950 sprengen ließ, oder das Braunschweiger Schloss, das die SPD 1960 abreißen ließ. Nehmen Sie das Dresdner Frauenkirchen-Quartier oder die gerade eröffnete Frankfurter Altstadt um den Römer – alles untergegangene Geschichte, die neu gebaut wird.

Architekturkritiker sind sich einig, dass unsere Städte immer mittelalterlicher, barocker, klassizistischer werden. Dazu gehört seit langem, den Asphalt in den Fußgängerzonen zu beseitigen und historisches Pflaster neu zu verlegen.

Neu errichtete Geschichtsfakes auf dem Lande können Sie lange suchen. Auf dem Land -konkret bei uns in Mecklenburg – ist viel an alter Substanz der Gutsimmobilien und Kirchen restauriert worden. Stiftungen wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz haben dabei geholfen. Aber ganz viele Gebäude, die 1990 noch zu retten waren, gingen und gehen vor die Hunde.

Soll heißen: Wenn Nostalgie den Vorwurf von Geschichtsbesoffenheit meint, dann ist er weniger an das Land, sondern eher die Stadt zu richten. Die Stadt braucht zu ihrer kalten Funktionalität von Wohnen, Arbeiten und Verkehr die Heimeligkeit von immer mehr Historie für Ihre gehobenen Shopping-, Freizeit- und Tourismus-Funktionen.

Aber zurück zum Rätsel, was die Mehrheit der Menschen auf dem Lande treibt, wenn sie mit Landwirtschaft nichts mehr zu tun hat. Sie liest weder die „Landlust“ noch träumt sie von alter Ländlichkeit. Denn so faszinierend die alten Gutsgebäude oder auch verwaiste Gutsparks sein können, wer wollte die soziale Realität der alten Ländlichkeit zurück?

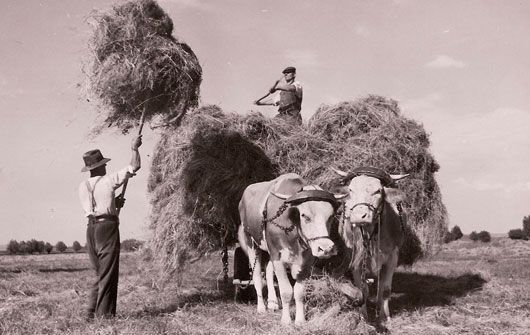

Alte Ländlichkeit, das bedeutete die schroffe Teilung von oben und unten, Herr und Knecht – zumal bei uns in Mecklenburg, wo das Verhältnis von Gutsherr und Landarbeiter wenig Raum für bäuerliche Romantik liess. Landarbeit war harte körperliche Schufterei. Rechte gab es wenig, selbst das Wahlrecht gab es nur für den Reichstag. In Mecklenburg selbst galt als letztem Bundesstaat bis 1918 eine Feudalordnung. Ländliches Elend können Sie im Freilichtmuseum Mueß eindrucksvoll studieren. Das Schulhaus dort belegt: Bildung beschränkte sich damals auf ein Minimum.

Die Bindung an die Scholle war geradezu schicksalhaft von der Wiege bis zur Bahre – wenn man nicht auswanderte, ob nun ins nahe Hamburg oder die große weite Welt. Im 19. Jahrhundert wurde Mecklenburg so neben Irland das europäische Land mit der höchsten Auswanderungsquote. Wer vom Dorf kam, fiel mit fehlender Weltgewandtheit auf: Unschuld vom Lande, Dorftrottel und Bauerntrampel.

Für die Herrschaften auf den Gütern galt das nicht. Sie wussten sich schon damals im jeweils Besten der beiden Welten von Stadt und Land einzurichten.

Das Hübsche der alten Ländlichkeit, das die Klischees heute bestimmt – die Buchsbaum-gefassten Bauerngärten, die Geranien-geschmückten Fenster, die lokalen Trachten – das ist keineswegs authentisch. Es sind Moden, die von städtischen Eliten der Ländlichkeit übergestülpt wurden.

Diese alte Ländlichkeit ist durch die politischen Umwälzungen von 1918, 1933, 1945 und 1989 zugrunde gegangen. Die Fortschritte der Produktivkräfte haben Landwirtschaft in einer Weise industrialisiert, dass sie heute mit so wenig Arbeitskräften auskommt.

Was die Menschen auf dem Lande hält, ist weniger Nostalgie als vielmehr ein Bündel praktischer Vorzüge. Dazu gehören günstiges großzügiges Wohnen, Freizeitwert mit Gärten, Seen, Wäldern, sportliche Freiraumaktivitäten zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Es geht aber auch um Immaterielles, ein Gefühl von Sicherheit und hilfsbereiter Nachbarschaft in überschaubaren Lebensräumen, gesunde Ernährung oder Naturerleben – denken Sie nur an unseren Sternenhimmel, der einem in der Stadt verborgen bleibt. Nicht zuletzt geht es um die Ästhetik des Ortes, zu der sehr oft eine imposante Kirche und das gehört, was man auf dem Dorf unser Schloss nennt.

Eines bietet das Dorf für die meisten allerdings nicht: angestellte Erwerbsarbeit vor Ort. Wer nicht von Renten, Pensionen oder Sozialtransfers – Hartz IV – lebt oder Vermögenserträge genießt, der muss in der Regel pendeln. Das mag in die nächstgrößere Stadt, in benachbarte Bundesländer oder sogar ins Ausland führen. Im Glücksfall mit mehr oder weniger Homeoffice-Anteilen.

Oder man ist selbständig tätig, meist für eine Kundschaft, die sich nicht auf den Ort beschränkt. Da sind z.B. all die Handwerker, die Sie auf Baustellen in Hamburg oder Berlin an den Autokennzeichen erkennen. Es sind aber auch die vielen künstlerischen und kreativen Berufe, Architekten, IT-Dienstleister, Berater, Vertriebler und Wissenschaftler, die sich auf dem Dorf angesiedelt haben. Hinzu kommt eine Gruppe bunter Hunde von der freischaffenden Konditorin über den Geigenbauer und den Pfeifendrechsler bis zum Büchsenmacher.

Sie alle hätten noch vor 30 Jahren auf dem Land ein Problem gehabt, denn die notwendige Vernetzung mit der Außenwelt ermöglicht erst das Internet.

Diese ländliche Bevölkerungsmehrheit, die sich von der Landwirtschaft abgekoppelt hat, bringt eine Neue Ländlichkeit hervor. Diese Neue Ländlichkeit ist bewusst und frei gewählt, und das häufig nur für einen Lebensabschnitt. Sie führt Menschen aufs Land, die früher typischerweise die Stadt bevorzugt haben: Künstler und Freiberufler, Wissenschaftler und hochspezialisierte Produzenten, Lebenskünstler und Genießer. Auf dem Land entdecken sie Vorzüge und Werte, die in der Stadt verlorengehen.

Stimmt das überhaupt? mögen Sie denken, und wie passt das zu all den Untergangsprognosen, das Land laufe leer? Diese Prophezeiungen eines demografischen Niedergangs, wie sie gerade von der Bertelsmann-Stiftung selbst für kleine Landgemeinden errechnet werden, halten dem Realitätscheck nicht stand. Sie scheitern immer an einem nicht prognostizierbaren Faktor – das ist die Zuwanderung.

Uns wird ja gern mit dem Thema Abwanderung Angst gemacht. Tatsächlich ist MV ein erfolgreiches Zuwanderungsland. Anders als die Metropolen, die durch globale Armutsmigration aus Krisengebieten wachsen, gewinnt MV vor allem durch Binnenmigration. Seit 1990 haben wir – bei damals 1,9 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern – rund 950.000 Wegzüge zu verzeichnen – aber auch 850.000 Zuzüge! Dabei sind die Zweitwohnsitze noch gar nicht erfasst, obwohl sie gerade auf dem Land eine wichtige Rolle spielen. Wenn wir heute noch 1,6 Millionen Einwohner haben, verdanken wir das der Zuwanderung.

So haben wir seit 1990 die Hälfte unserer Bevölkerung durch Abwanderung einerseits und Zuwanderung andererseits ausgetauscht. Das ist nicht bloße Statistik, das können Sie hören, wenn Sie auf die Sprachfärbungen achten.

Versuchen Sie mal ein Dorf zu finden, in dem es keine Zuwanderung – ob aus Westdeutschland, Berlin, Sachsen oder anderswo – gibt. Kaum möglich. Den empirischen Beleg liefert jeden Montagabend die Dorfgeschichte im Nordmagazin des NDR.

Gegangen sind Menschen wegen Ausbildung und Karriere sowie Arbeitskräfte mit einfachen und mittleren Qualifikationen auf der Suche nach besseren Jobs. Gekommen sind überwiegend Menschen mit höheren Bildungs- und Finanzressourcen. Denn kaum einer macht sich nach MV auf, der anderswo arbeitslos geworden ist.

Dreh- und Angelpunkt der Neuen Ländlichkeit ist das Internet, die digitale Revolution. Ich bin überzeugt, dass die Digitalisierung bei allem, was daran zu verfluchen ist, doch auch einen Segen für das Landleben bringt. Sie emanzipiert menschheitsgeschichtlich das Land von der Stadt.

Bis vor Kurzem waren Bildung, Wissen, Kultur, politische Macht in der Stadt – und nur dort – verortet. Das Land war hinter den sieben Bergen, wo man keine Ahnung hatte.

Schon seit den 1920er Jahren wuchs das Weltwissen allmählich auch auf dem Land: durch Telefon, Radio, Film und seit den 1960ern durch das Fernsehen. Aber alles Wissen in Druckwerken und bei Experten blieb weiter in der Stadt konzentriert.

Das ändert sich mit der Digitalen Revolution. Anfang der 90er Jahre waren 3 Prozent aller Informationsspeicher digital vorhanden, heute sind es weit über 90 Prozent. Die Trennung der Informationswelten von Stadt und Land wird damit aufgehoben – wenn denn der Internetanschluss leistungsfähig ist.

Das was im Kommunistischen Manifest vor 170 Jahren als „Idiotismus des Landlebens“ gebrandmarkt wurde, ist verschwunden. Das Internet auf dem Lande eröffnet völlig neue Möglichkeiten von Erwerb, Bildung, Medizin, Kultur und gesellschaftlicher Selbstorganisation. Die Trennung von Wohnen und Arbeiten, die mit der Industrialisierung einherging, ist nicht länger zwingend.

Das Landleben wird damit attraktiv.

Die Digitalisierung ermöglicht uns nicht nur, in jedem Dorf am globalen Wissen teilzuhaben, ortsunabhängig zu arbeiten, zu steuern, zu kontrollieren und Kontakte zu pflegen. Die Digitalisierung bringt auch einen Produktivitätsfortschritt, der für das gesellschaftlich Erforderliche immer weniger Arbeitseinsatz verlangt. Damit stellt sich mehr denn je die Frage nach dem guten Leben – einem guten Leben auch jenseits von Erwerbsarbeit.

Gut leben kann man sicher auch in der Stadt. Aber das Land bietet schon heute und erst recht in Zukunft die günstigeren Bedingungen. Das Land verfügt über zwei Zutaten guten Lebens im Überfluss: Natur und Kultur.

Was meine ich mit Natur? Es bedeutet Wohnen und Leben, Arbeit und Freizeit im Grünen. Ein eigener Garten, vielleicht Tierhaltung – von der Katze über den Hund bis zu Hühnern und Schafen. Es heißt, Kindern Freiraum zu geben – Freiraum im wörtlichen und übertragenen Sinne -, damit sie sich in der Natur auskennen und sich als Teil von Natur verstehen lernen.

Natur heißt, alte Menschen nicht stillzulegen, sondern ihnen ein sinnerfülltes Betätigungsfeld – wieder wörtlich und übertragen – zu eröffnen.

Zu Natur gehört, möglichst die Herkunft der eigenen Nahrungsmittel vor Augen zu haben, selbst zu kochen statt Ravioli aus der Dose.

Natur in einem weiteren Sinne kann heutzutage auch die Bewahrung alter analoger und manueller Fähigkeiten umfassen, eigenes Handwerken, Recyceln und Upcyclen statt Wegwerf-Konsumismus.

Geht das nicht alles auch in der Stadt? Manches ja, aber in der Dreizimmerwohnung im fünften Stock wird es schwierig.

Während Land und Natur sofort zusammenpassen, mögen sie bei Kultur erstmal skeptisch werden. Bedeutet Landleben nicht gerade den Verzicht auf den Opern- oder Theater-Abend, das alternative Kinoprogramm oder den weltberühmten Pianisten in der Philharmonie?

Ich will dagegen gar nicht unsere Festspiele mit ihrem großartigen Repertoire anführen. Urbane Kultur unterscheidet sich von ländlicher Kultur. Um es zuzuspitzen: Urbane Kultur ist eher kommerzialisierter Kulturkonsum, ländliche Kultur ist eher eine Gemeinschaftsleistung, ist vertrauter und improvisierter, näher, nachbarschaftlicher.

Aktionen wie KunstOffen und Kunst Heute zeigen jedes Jahr, wie viel Künstlerinnen und Künstler aufs Land gezogen sind.

Sie verlassen z.B. Berlin oder Hamburg nicht nur, weil sie hier preiswerter Raum finden. Sie schätzen auch Licht, Luft und Lebensweise, häufig mit mehr oder weniger Selbstversorgung. Und ganz besonders wichtig ist ihnen die Reizreduktion, das Runterkommen von urbaner Hektik, Nervosität und medialer Überflutung.

Und wenn man sich doch nach dem Sound der Stadt, nach Weltklasse-Auftritten oder großen akademischen Debatten sehnt? In ein bis zwei Stunden sind wir in den größten Metropolen Deutschlands.

Das Interesse von Kulturschaffenden und generell Kreativen an der Ländlichkeit ist ein ganz starker Indikator, dass Landleben im Trend liegt. Wie in städtischen Gentrifizierungsquartieren sind Künstlerinnen und Künstler die Vorhut der Zuwanderung. Gerade auf dem Dorf haben die kulturengagierten Neubürger noch eine besondere Funktion: sie bilden den lebenden Beweis, dass auch Nonkonformismus hier gelebt werden kann.

In den Städten ist Gentrifizierung in der Regel ein schmerzlicher Prozess, weil die Pioniere am Ende von den Investoren vertrieben werden. Auf dem Lande – abseits der Küste! – sehe ich diese Verdrängungsgefahr nicht. Deshalb spreche ich hier von positiver Gentrifizierung.

Wenn ich Kultur als eine Säule der Neuen Ländlichkeit sehe, dann nicht nur wegen der Ansiedlung von Kulturschaffenden und eines bunten vielfältigen Kulturangebots. Dazu gehört vielmehr eine kulturelle Selbsttätigkeit, die wohl bei den meisten Menschen angelegt ist.

Ob es um Arbeiten mit Holz oder Ton, Stein oder Metall geht, ob Musik gemacht oder gemalt wird, Konzeptkunst oder Schauspiel – all das ist auf dem Land meist einfacher zu realisieren als in der Stadt, wo individueller Entfaltungraum immer teurer wird und das dichte Zusammenleben viel Rücksicht verlangt. Zudem erlebe ich das Land – im Unterschied zum Klischee – als ein Milieu, in dem es viel Anregung und Akzeptanz für verrückte Sachen aller Art gibt.

Wenn die Arbeitsgesellschaft die alles beherrschende Gewalt über den Menschen verliert – weil Fabriken, Verwaltungen, Handel und Verkehr mit weniger Arbeit auskommen – dann gewinnt die Kulturgesellschaft mit Ihren Idealen von kultureller Selbstverwirklichung und produktiver Muße. Der Garten der Metropolen, in dem wir hier zwischen Hamburg und Berlin leben, entwickelt sich dafür zu einem idealen Ort.

Neue Ländlichkeit findet auf einem reichen Boden der Geschichte statt. Sie ist sich ihrer Herkunft bewusst und pflegt Traditionen, wie es die Stiftung Mecklenburg so verdienstvoll leistet. Dabei ist Neue Ländlichkeit nicht rückwärtsgewandt, sondern sucht die Zukunft eines guten Lebens.

Am Europäischen Tag der Stiftungen wünsche ich mir und uns, dass Stiftungen mit ihrem großen gesellschaftlichen Einfluss mehr über ihren urbanen Tellerrand schauen und das Ländliche als gewaltiges gesellschaftliches Potenzial erkennen.

Ein sehr stimmiger Vortrag, der mir aus dem Herzen spricht: auch ich als Hamburgerin bin in der „neuen Ländlichkeit“ im süd-westlichen Mecklenburg-Vorpommern angekommen und sehr glücklich.

Sicher, die Infrastruktur ist teilweise lückenhaft – aber auch das ist eine Gemeinschaftsaufgabe für die zahlreichen Gleichgesinnten, die sich nach und nach hier auf dem Lande einfinden.

Kultur „auf Augenhöhe“ macht Spaß und regt an – die Kommunikation auf dem Lande funktioniert unter uns Zugezogenen hervorragend, wenngleich wir mit einigen Alteingesessenen durchaus Annäherungs-, Akzeptanz- und damit eben Verständigungsprobleme über eine gemeinsame Marschrichtung haben. Das finde ich normal. Gemeinsames (kreatives) Tun, Zeit und Geduld mit- und füreinander sind Wegbegleiter des Prozesses, den wir durch die Belebung des ländlichen Raums und für ein gemeinsames gutes Leben anstoßen. Vielleicht ist es aber auch nur eine Frage der Zeit und des Wollens…. Wenn alles glattginge, wo bliebe die Herausforderung, das Leben kreativ zu gestalten?

Ich kann nur beipflichten, dass ich gerne „zum Landei“ mutiert bin – denn hier auf dem Lande ist so viel mehr Raum – in jeder Hinsicht – vorhanden, um sich zu entfalten und weiter zu entwickeln!